Crítica: Eu, Tonya

I, Tonya, EUA, 2017

Filme revela facetas desconhecidas da odiada Tonya Harding

★★★★☆

Mais do que sobre o incidente que tornou Tonya Harding uma figura controversa no esporte, Eu, Tonya é sobre o ciclo de abuso no qual a patinadora artística viveu até se envolver numa série de eventos que colocaria fim a sua carreira. Com uma abordagem quase documental e uma dramatização que nem sempre respeita a quarta parede (o que em muito lembra A Grande Aposta), o roteirista Steven Rogers e o diretor Craig Gillespie conseguem navegar o emaranhado de versões alternativas dado pelos envolvidos e pintam um retrato crível da vida da atleta.

Golden e Gillooly são personagens que parecem ter o próprio histórico de abusos. A forma como Golden trata não apenas a filha como todos ao seu redor revela uma raiva do mundo e de si mesma que deve ter como raiz uma história tão ou mais trágica que a de Tonya, em quem ela desconta todas suas frustrações (algo semelhante é visto na 4ª temporada de Bojack Horseman, sobre a qual comento aqui).

Já Gillooly é um caso clássico de marido violento que mantém uma imagem de bom rapaz para o restante da sociedade. Fica claro que em muitos momentos ele trata a esposa como um saco de pancadas no qual ele pode, assim como Golden, manifestar seu desgosto e desilusão com a própria vida. Investigar os motivos que levam uma pessoa a tal nível de crueldade e descontrole emocional é algo que pode ser útil no combate à violência contra a mulher, que segue sendo um dos principais problemas de segurança pública do mundo. Entretanto, o roteiro mantém o foco e não há tempo para mergulhar nas origens desses dois coadjuvantes.

O tom humorístico da narrativa pode não combinar com os aspectos mais traumáticos da história, mas certamente combina com a baixa qualidade das decisões desses personagens da vida real. O esporte e a treinadora Diane Rawlinson (Julianne Nicholson) eram os únicos aspectos que traziam alguma estabilidade para a vida de Harding, mas esse tenso equilíbrio vai por água abaixo quando um plano idiota de mandar ameaças de morte para Nancy Kerrigan (Caitlin Carver), rival da protagonista, sai do controle.

O amigo de Gillooly e “guarda-costas” de Harding Shawn Eckhardt (Paul Walter Hauser, em atuação e caracterização incrivelmente fiéis) faz um “upgrade” no plano original e resolve contratar Derrick Smith (Anthony Reynolds) e Shane Stant (Ricky Russert) para quebrar a perna de Kerrigan com uma barra de metal (!!!). Eckhardt dá claros sinais de que não está em perfeita condição mental (ele mora no porão da casa dos pais, mas afirma ser um especialista internacional em contra-terrorismo), e sua estúpida decisão desencadeou uma série de eventos que ainda serão lembrados por muito tempo. Em outros palavras, se não fosse por essa uma decisão idiota de uma pessoa desequilibrada, nem Harding teria perdido sua carreira, nem esse filme existiria.

A história de Harding também é uma de desigualdade social. Mais que isso, é uma narrativa que põe em xeque a noção de que qualquer pessoa, por mais pobre que seja, pode chegar ao topo com base apenas em muito trabalho duro. Junto com as dificuldades financeiras vem problemas que nenhuma quantidade de dinheiro pode resolver: ao invés de família e círculo social estáveis o suficiente para lhe dar o alicerce necessário para uma carreira de sucesso, ela conta com uma mãe e um marido abusivos, além de um “guarda-costas” que parece estar patologicamente desconectado da realidade.

Mas seu círculo social não foi o único grupo que falhou com Harding. Ao longo do filme vemos como figuras de autoridade repetidamente a prejudicam ou ignoram os abusos sofridos por ela: seu pai a abandona com uma mãe claramente abusiva; o comitê esportivo não a aceita facilmente em seu meio, pois ela, uma “caipira” sem uma “família completa”, não passa a imagem que eles desejam; a polícia é incapaz de tomar medidas que acabem com os abusos de seu marido; o juiz responsável por sua condenação a bane do esporte, uma pena proporcionalmente muito mais dura que a recebida pelos outros envolvidos no caso.

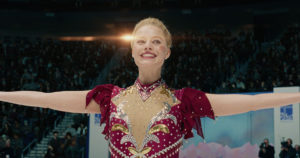

Eu, Tonya faz um ótimo trabalho em humanizar sua protagonista e lhe dar alguma redenção diante do público que um dia a odiou. Com fantásticas atuações de Margot Robbie e Allison Janney, o filme contextualiza as questionáveis decisões de Harding e nos faz lembrar do ditado que diz: “Seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está travando uma dura batalha.”